轉型正義過程中法律的功能與作用(二)

肆、法律-尤其是刑法-的社會功能與作用

當今在德國刑法中佔有絕對主導地位的刑罰理論:積極的一般預防論(Roxin, Claus. 2006: 60ff..),乃是由現代德國最重要的社會學者之一Luhmann從系統論(Systemtheorie)的角度所進一步開展,針對法律與刑法的社會功能分析而得的理論。概言之,Luhmann認為社會構成的本質為溝通,而溝通又是由意義所組成,意義指的就是主體間的訊息交換,因此,從法律社會學的角度來看,規範做為社會的溝通的基礎架構,法律真正的社會意義即在於穩定社會大眾的行為期待,或謂「對法律忠誠的穩定化」。

Luhmann將人類社會秩序的產生區分為認知的期待(kognitive Erwartungen)與規範的期待(normative Erwartungen),前者如對朋友、同事或一般人期待其穿著得體、行為有禮、約會準時等等,如果事實不如預期,則人們會對自己的認知進行修正,不再對對方有如此的期待,從而也在行為上作出相對應的調整(也不以穿著得體、行為有禮、約會準時與對方相待);至於後者最典型者即法律規定,即每人對他人都有合法行為的規範性期待,若是對方令自己的期待落空,則人們不會去改變自己的行為,而是會繼續堅守自己的期待,並要求違反期待者改變其行為或受到處罰。若一個社會的規範性期待時常落空轉變成認知上的期待,例如偷竊、詐騙及傷人等事件一再發生,行為者卻未受到處罰,則人們將會支出大量的經濟或精神上成本以自保,這個社會的秩序將趨於不穩定 (Luhmann, 1972: 40ff., 53ff., 106ff.)。因此,規範對社會中所有個人主體所要表達的意義是,透過法律規定一再地被社會中公私部門公開地適用後,不僅在思想上讓守法者堅信其期待是正確的,並且也會以實際的行動表示支持。故而法律必須經一再確認與貫徹其效力,亦即對違法者加以處罰,才能使守法者認為其信念與行動是正確的,社會秩序的穩定性才能繼續維持。(Luhmann, 1972, Bd.I, 40-94;1993, 25ff.)。

這個理論受到德國法學界廣泛的認同,尤其是刑法學者,因為它可以讓傳統的刑罰論有另一種新的論述模式與理論根據,也使人對刑法與刑罰的功能與目的,有更完整的認識與掌握。據此所發展出來的即所謂的「積極的一般預防理論」(Positive Generalpräventionstheorie) [1]。

換言之,就刑法角度而論,每個犯罪行為所造成的損害都具有雙重性格:一種損害是對其攻擊客體所造成的外在的、五官可感受的危險與實害;另一種損害則是對其所違背的規範造成否定或至少削減的危險與實害。就本質而言,前者的損害通常發生在具體個人所擁有的法益之上,但由於其表現的型態(受囚、身體傷害、死亡等)較容易讓一般人感知,故其實是較屬於個人化與微觀化的觀點。相對的,後者強調的損害,即對於規範效力無形上的削弱與被否定的思考,所涉及的是對法律規範在整體社會中的拘束力損害的關切,其實才是屬於社會性與宏觀化的觀照,但過去刑法學界對這種規範效力的減損及其如何回復,較缺少社會學式的觀察,而一般社會學者因為現代法律的快速發展,也大多失去宏觀性的法社會學的觀察與建構能力[2]。因此,刑法學者困在以纏鬥百年的傳統應報理論與預防理論兩者間,只能採取綜合或折衷的理論態度,難以跳脫其框架。甚至因此對於何種犯罪應該處罰,處罰程度輕重及具體個案的量刑,被批評淪於法律人的主觀及恣意認定的結果(Jakobs, 1995: 850-852)。

但相對於傳統預防理論的心理威脅觀點認為,刑法預防社會大眾犯罪的方式,乃藉由法律對刑罰的內容及界線明確宣示,再加上法院對犯罪行為人的審判宣示並執行,使人民認識到國家對刑罰權的行使,瞭解國家不容許任何破壞法秩序的犯罪行為,進而對社會大眾產生一般性的威嚇警戒效果,而達到預防犯罪再發生的目的(林山田,2002,63)[3]。積極的一般預防理論則認為刑法的功能是針對能夠作出清醒的決定,有能力在服從還是違反規範之間作出選擇的人,也就是絕大多數合法行為的大眾。其目的在於強化民眾的法律與規範意識,穩固其法律忠誠的信心,「故刑法的作用在於,對違反了社會規範的行為進行否定」(G. Jakobs, 1985: 843-4) ,「刑罰在法律共同體面前證明了法秩序的牢不可破性, 因此強化了人民對法的忠誠」(G.. Jakobs, 1991: 6-10)。

犯罪行為人實施犯罪行為的社會意涵,主要表現在行為人對社會多數所承認的規範價值的異議與否定,而法律對其進行制裁的社會意義,即是對此異議與否定的再否定,意即向社會多數宣示其所認同的規範價值是對的,是應該繼續堅持下去的,錯的是行為人應該改正的也是行為人,透過規範→犯罪→刑罰制裁→回復規範效力等過程,就類似於人與人之間的溝通互動過程:意見表達→反對意見→否定反對意見→確立原先意見。才是法規範所要處理的對象與標的(Luhmann,1972,:Bd.I 79-85)。[4]

伍、「紐倫堡審判」的重新檢視

對於轉型正義的探討,無論是從政治、歷史、或法律為主要觀察取向的所有學科,為何都一致地將「紐倫堡審判」視為是轉型正義發展史上的開啟者?從歷史上來看,以刑事訴訟的方式來追究戰爭或暴政元兇並不是首創,更早也更具戲劇性的審判,即法國大革命中對路易十六的全民公審,從當場參與人數及最後被公開處以極刑的結果來看,更符合民主與正義的要求,為何從未被賦予轉型正義史開創者的地位?尤其法國大革命一樣是從專制過渡到民主體制的轉型。如果是以程序及審判理由的不夠嚴謹為標準而排除之,則一九一九年根據「凡爾賽和約」所進行的「萊比錫戰犯審判程序」(Leipziger Kriegsverbrecherprozesse)[5],其同樣有特殊法庭設立及審判程序進行的規章,而其根據的法律更比紐倫堡大審還具正當性中。根據和約第二二七條及第二二八條規定,針對審判德國皇帝威廉二世及興登堡(Paul von Hindenburg)在內等其他戰犯的審判,出乃依據一八六四年「日內瓦保護戰場受傷者公約」,以及一九○七年「海牙協議」(Haager Abkommen)中的附件「海牙戰爭規則」(Haager Landkriegsordnung)。這兩個條約都不是以甚麼自然法或習慣法的形而上理由事後強加諸上去的,而是戰前德國就自願參與締約的國際公約。即使最後由於荷蘭政府庇護威廉二世及德國拒絕引渡興登堡而使得兩大元兇未能伏法,但那屬於實際判決執行之障礙,與審判程序及判決結果無關,因為仍有許多德國高級將領被處以極刑。而且德國也因此由帝制轉為民主制度(即威瑪共和),為何無人認可「萊比錫大審」在轉型正義史上的重要性?

就此,有必要回顧當初「紐倫堡國際軍事法庭」(International Military Tribunal,以下簡稱IMT)成立與「紐倫堡審判」程序的背景。二次大戰眼見即將結束前,盟軍對於在取得勝利後應如何處理納粹的問題上,曾有激烈的爭辯,蘇聯主張以盟軍通過決議方式,將全部納粹領導人一律處以極刑,英國也表示贊成,但美國則力主透過刑事審判確認納粹的罪責再施予制裁(Wechsler,1961,138, 151)。這是當時美國戰爭部的一位法律顧問(出身律師)Murray C. Bernay建議了一個策略,最後也在紐倫堡大審時得到採行,雖然結果與預期大有出入。在Bernays的規劃中,聯軍應該正式地對主要的納粹組織提出指控並起訴,而IMT的法官則負責對納粹組織所犯下的犯罪行為加以定罪 (Pomorski,1990,213, 216),至於對各相關組織個別成員之判刑,再由其後聯軍於各國所分別設置的軍事法庭為之。該策略第一步是在由Bernay起草的紐倫堡憲章中,針對團體或組織追究刑事責任進行規定,憲章第九條曰:「本法庭可以宣告(與可能被定罪之個人行為有關),某個人所屬之團體或組織為犯罪組織。」第十條則規定:「如果某個團體或組織被本法庭宣告為犯罪組織,則所有締約國都有權將這組織的成員提起公訴,無論是在其本國;軍隊或是個人所在地法院。在此情況下該團體或組織的犯罪性質被認為已經得到證明而無需懷疑。」[6]而由於IMT的判決對盟軍其他軍事法庭具有拘束力,因而在後續這些個別審判程序中,除非被告能證明其並非自願參與該組織,或者對該組織的犯罪目的欠缺認知,否則即應擔負刑責(Pomorski,1990,220)。

Bernay的目地在於:一、透過司法審判為聯軍懲處納粹黨徒,取得道德上的正當性,二、希冀透過這種舉證責任轉換的方式,可以對納粹組織內數以千計甚至萬計的成員課處刑事責任(Taylor,1992,75)。如此一來,追求正義的美名歸諸於聯軍,納粹黨徒的伏法被視為正義得以伸張實現。如此聯軍才能面子裡子兼顧,而不至於造成勝王敗寇的報復者形象,受處罰的德國人也不至於像一戰之後,因割地賠款條約的訂立而深感受辱充滿怨恨,不久即又發動二次大戰[7]。最後,在紐倫堡審判的起訴書中總計有高達兩百萬人被以組織犯罪罪名起訴[8]。

對熟悉美國法中「共謀」(conspiracy)理論的人而言,大約一眼就會看出Bernay的原始提議中,明顯地是要以共謀理論做為處理大規模犯罪行為的法律工具:「納粹政府及其政黨與國家機關應該依據共謀謀殺、恐怖主義及以違反戰爭法的方式破壞和平生存加以起訴」。如果共謀的罪名成立,則組織中任何成員在組織存續期間所從事以達成共同犯罪目的的任何行動,都可以對所有成員究責(Pomorski,1990,213, 216)。

孰料,IMT法官在實際進行審判時,卻無畏於個別追究眾多納粹黨徒個人刑事責任時,所可能帶來的訴訟程序上的繁瑣與沉重負擔,而採取輕便的集體或組織責任的捷徑,反而依據現代刑法個人罪責原則,基於責任要件欠缺而排除多數的犯罪組織。理由是,不管是發動紐倫堡審判所依據的倫敦憲章或是檢察官的起訴書中,都無法提供一個對犯罪組織的定義。(Ana Tusa & John Tusa,1984,425)法官因此得出以下結論:控方必須證明其所稱的犯罪組織確係一堅實而團結一致的團體,且其個別成員必須清楚認知到,個人乃出於認同共同目標之原因始參與該組織,才能被認定為犯罪組織。最後,IMT法官將被盟軍檢察官指控的七個犯罪組織中的四個宣告無罪,而只有納粹禁衛軍(Nazi Leadership Corps)、秘密警察( the Gestapo)及保衛梯隊(衝鋒團(the SS). 被以犯罪組織論處[9] 。

更有甚者,在其後盟國各刑事法庭所進行的一連串審判中,多數法官都要求檢方必須證明每一個被控者都是自願加入犯罪組織,且充分認知該組織所從事者乃係倫敦憲章中所列之犯罪行為。如果檢方無法證明後者,則必須證明被告本身曾親自實施該等犯罪行為 (Taylor,1992,558)。IMT及各別法庭的一連串判決結果,幾乎完全違背Bernay等人所事先預期的。Bernay原本預期數以千計甚至萬計的集體判決,最後被聯軍以去納粹化的行政措施所取代,因為在相繼的判決中,納粹組織之成員幾乎大多數未被判刑 (Taylor,1992,559)。

雖然依據嚴格的法律標準,IMT審判過程中仍有諸多瑕疵(Jescheck/Weigend,1996,120ff.;Oehler, 1983, S. 616ff.)[10], 儘管如此,一九四六年十二月十一日及一九四七年十一月二十一日聯合國大會還是分別通過兩項決議,肯定了紐倫堡及東京軍事法庭憲章和判決所確定國際刑事法的原則。等於國際社會共同承認了「紐倫堡國際軍事法庭」規定在國際刑法上的鉅大貢獻,足以成為國際社會共同遵守與受其拘束的原則與規範。其理由正由於IMT的法官在最大的範圍內堅守了現代法治原則,包括個人責任,程序公平及嚴格證據法則等,相較之下,之前的戰犯審判則離現代刑事程序及實體法的原則甚遠;而最關鍵的原因在於,之前審判程序仍是循傳統國際法以國家為主體,而「紐倫堡審判」乃人類歷史上首次個人成為國際法主體,並在相對嚴謹的現代刑事訴訟程序中,因違反國際法的規定而受到刑罰。

陸、再定位「紐倫堡審判」的功能與作用

是故,透過重新檢視紐倫堡(及東京)審判過程,再結合上面第肆章對法律功能的新定位之後,紐倫堡(及東京)審判做為現代轉型正義的原型理由在於:一、將犯罪責任擺脫政治組織或國家的集體責任,而回歸現代刑法的個人責任原則,讓罪犯不再是漫無邊際的特定民族或個別國家,而是具體可指的個人。二、其定罪處罰方式(依現代刑事訴訟法原則進行的公開審判程序),及原因理由乃基於人類特定發展階段的共同價值(現代人權法)時,才使其具有開創性的意義。就如同許多論者指出,刑事司法對於轉型正義的追求,重點其實在於「追訴」而不是「處罰」。(Teitel, 2009: 2050;Méndez, 1997: 15)。

而聯合國也在依循同樣的邏輯,不斷複製「紐倫堡審判」模式,在1993年ICTY、1994年ICTR及其後一連串臨時軍事法庭與各種混合刑事法庭的實踐,獲得積極與正面的成果與經驗,甚至在2002年促成常設國際刑事法院後,才有足夠的信心對過去一向避而不談的轉型正義問題,提出聯合國第一份的正式文件。就如同Teitel所說的,由於戰爭和暴力衝突時常發生,對暴行的處理已成為一種經常和普遍的現象,它不斷通過國際法的形式予以擴張和規範化,轉型正義逐漸成為常態(Steady-State) (Teitel, 2003: 89-92)。而且,儘管不存在統一的回應模式,但是回應(response)本身就體現了一種基本的道德態度:人們有責任(responsibility)去對暴行作出積極的反應,而不是無動於衷。Posner和Vermeule兩位學者在2004年發表的一篇文章甚至就直接以「轉型正義做為常態正義」“Transitional Justice as Ordinary Justice.”為標題(Posner & Vermeule, 2004: 762-825)。這樣的態度與反應其實正是「積極的一般預防理論」所認為刑法或刑罰所要達到的目的,也就是有犯罪即有法律的適用,一再重複之後多數人就會將守法當成理所當然,視為常態的事情,而且也樂於從眾去守法。

以當代的國際人權法及刑法角度來看,就如Stephan Landsman所說的,以刑事訴訟來回應暴行的優點包括:通過訴訟將加害者繩之以法,有助於在民眾中樹立「法律至上」的觀念,從而促進法治的建立,而法治正是確保民主與和平的關鍵;訴訟是認定受害者、治癒社會創傷的基礎,無懲罰就無寬恕可言。換言之,訴訟才是恢復社會和諧的第一步,訴訟甚至還是制定補償方案的最有效手段之一(S.Landsman, 1996: 83-84)。Williams與Scharf(2002: 16-17)講得更清楚,為轉型正義的最基本用意是揭露罪行的個別責任,以免讓所有人來承擔責任,尤其是在找出特定的加害者之後,才能避免含混不清的集體罪行,換句話說,要以罪行的個人化,來進行族群的去原罪化,刑罰的適正運用可以明確區隔新興民主與舊威權政權的不同;而對於個人罪責的追究,也有助於讓社會擺脫集體性的罪惡感(Hesse & Post, 1999: 13-15).。當然,其前提乃對於舊威權政府犯罪之追訴、審判與處罰,必須符合法治國維護刑事程序正義的各種規範要求。舉凡無罪推定、不自證己罪、公正法院、證據法則、被告或犯罪嫌疑人之權利保護等,另外,除了程序正義的要求外,法的安定性與可預見性(即溯及既往禁止原則),也是法治國的重要規範價值,都必須切實遵守(蘇俊雄,2007:70-71)。

換言之,在轉型正義的理論和實踐中,法律與道德不再是最棘手的問題,這一變化在某種程度上是因為二戰後國際法所確立的尊重人權和人性的原則,已經獲得了普遍認可,通過訴諸國際法即可在邏輯上消解兩者之間的緊張。因此,雖然之後學術界針對轉型正義內涵的討論更深入也廣泛而豐富,誠為學術帶領人類思考進步之典範。但最核心與關鍵的刑事起訴及處罰部分,如果因之後面臨轉型正義的各國基於差異的政經社背景所做的各種妥協或權宜的措施,而因此被當成只是多種選項中可有可無的一種而遭到稀釋或忽略,則恐怕可能造成轉型正義的意涵更為模糊不清,甚至只被當作為專為進行學術爭論的名詞,或從事選舉及政治鬥爭時的政治口號,而完全違背其初衷[11]。

柒、結論

在台灣,政府透過〈二二八事件處理及補償 條例〉、〈戒嚴時期人民受損權利回復條例〉、〈戒嚴時期不當叛 亂暨匪諜審判案件補償條例〉等立法,對在過去遭受威權政權迫害 的受難者或其家屬,提供了一定的金錢補償與權利回復,而政府與民間就追思、反省往昔的歷史悲劇,以及調查、公開、教育相關歷史真相,也作了相當的努力,但學者吳乃德在評述台灣的轉型正義的特色時,就明白指出:「在台灣至少有一萬多個受害者,可是沒有任何一個加害者。將近20年了,我們還不知道到底誰應該為這一萬多件侵害人權、凌虐生命的案件負責。」(吳乃德,2006,11)。對於以往威權統治時期政府侵害人權的罪行,我國的刑法秩序既未積極追究相關刑責,也無慎重正式的赦免寬恕,相當程度致使台灣轉型正義的理念形象,至今仍然模糊不清。(蘇俊雄,2007:63-74)。

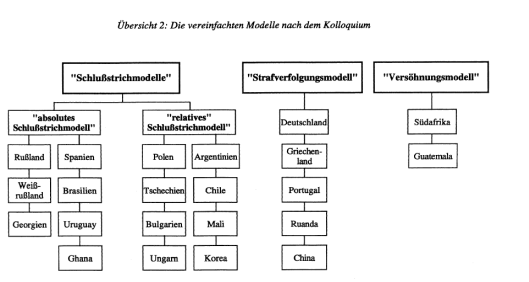

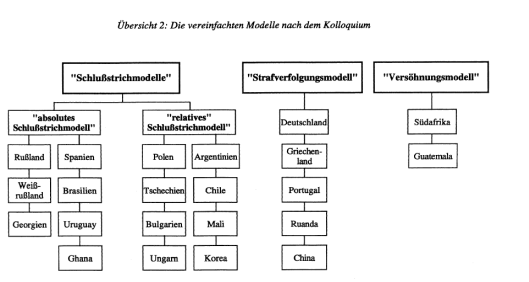

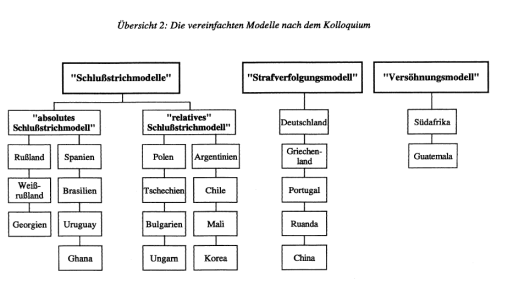

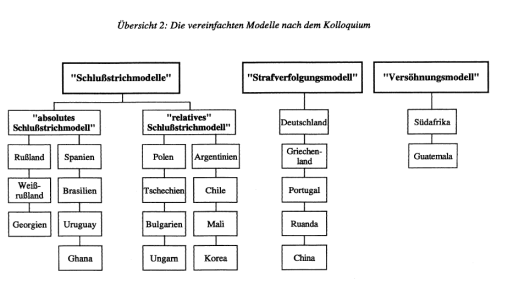

由德國馬克斯-普朗克外國暨國際刑法研究所(Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht)從1996到2011年針對23個國家所進行的大型研究計劃 :「刑法對體系不義之反應-轉型正義過程的比較觀察」。區分為三種基本模式:一、一筆勾銷模式(Schlußstrichmodelle),二、刑事追訴模式(Strafverfolgungsmodell)及三、和解模式(Versöhnungsmodell)。所謂刑事追訴模式是指將廣泛地懲處之前體制不義為目標。而一筆勾銷模式係指根本未對過去的體制不義進行刑事追訴(絕對的一筆勾銷模式,absolutes Schlußstrichmodelle),或者刑法的處罰只針對特定人及特定事件(相對的一筆勾銷模式,relatives Schlußstrichmodell)。

從上表可看到,採刑事追訴的國家像德國、希臘及葡萄牙等,未必全部又陷入無止境的循環報復之中,而採取一筆勾銷模式的國家,則更多是只換得一時短暫的民主自由,隨即便由又重歸獨裁統治體制的國家行列,但在妥協過程中公平正義卻已確定徹底被犧牲掉了。

所以轉型正義的過程中最重要的一件事就是「確認誰是加害者」。確認加害者的目的在於定出法對不法的標準,加害就是不法行為,於是法與不法價值區分就得到再度的確定與強化,也是法治原則的實踐;而誰是加害者的「誰」,正是啟蒙時期之後個人主義及理性主義的基礎,也就是「個人罪責原則」 ─ 每個人都有選擇的自由,並對自己的選擇負責。正如雅斯培對紐倫堡大審的評論:「這個審判對德國人的好處是,它分辨了政治領導人的罪刑,而沒有譴責所有的德國人。」

台灣的轉型正義中正因為缺乏了這個最關鍵的步驟,所以法與不法、是非對錯的價值認知混淆,特定個人的責任與族群、集體的責任混為一談,社會對立的持續甚至擴大與惡化,主要即源自於此。要對有責者進行懲處或放過、赦免他們,這個嚴格的政治挑戰,要求新興民主國家,要在其奠基的、根本的存在與延續的原則間,做出抉擇(Teitel, 2003: 71;Orentlicher, 1991: 29)。因為,所有民主政治的制度,包括行政權,立法權和司法權在面對政治或經濟上的危機時,將欠缺有效的應變能力,因為他們的效率主要立基於多數人民的公開與公共的信任(Teitel, 2004: 146-153)。也因此,只有透過刑事司法的轉型正義措施,才能強化民主制度的建構與增進民主的品質(Gibson, 2006.:418-421)。

台灣雖然在民主運動者的長年努力與廣大人民的支持下,已躋身民主國家之林,甚至中間已歷經過兩次政權輪替,但強人威權統治時期所殘留的種種歷史問題,所遺留下來的法令制度、人事組織、資源分配,或甚至是價值體系與思想觀念,不僅往往與民主的基本價值互相違背,也與民主的運作方式多所齟齬。如今,如果不正視這些問題、並加以徹底解決,台灣的民主絕對必將倒退。

[1] 現任Toronto大學法律系教授Markus D. Dubber在2005年(當時任教於Buffalo大學法律系)發表一篇論文,從美國法學者的角度也認為,「積極的一般預防理論」是現代德國刑法學界的兩項重大理論貢獻之一,讓包括英美法系的西方刑法學界從傳統刑罰理論爭論中跳脫出來,提供另一個全新的視界。另一個重大成就他認為是「法益理論」(Rechtsgutstheorie)。參閱Dubber, Positive Generalprävention und Rechtsgutstheorie: Zwei zentrale Errungenschaften der deutschen Strafrechtswissenschaft aus amerikanischer Sicht” (2005) 117 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft , 485ff. 。

[2] Luhmann在他的法社會學一書的開始就描述1937年德國社會學年會開會時的情景,該次以法社會學為主題,但請來的主講者卻是一位法律人,即當時極具聲望的法律學者Hermann Kantorowicz,而Kantorowicz也毫不客氣地當著在座的社會學者直接了當地說,法學發展到現在(三○年代末期)的複雜程度,已不是任何社會學者可以進行宏觀式的觀照了,所以真正的法社會學往後只能交給法學家來研究。

[3]其代表人物為費爾巴哈(Paul Johann Anselm von Feuerbach)。

[4] 此與哈特著名之「主要規則」(primary rules)與「第二層規則」(secondary rules)之「法律雙重結構理論」有高度相似之處,其中,「第二層規則」裡居最高地位的「承認規則」所指的,它是判定其他一切規則是否足以具備法律身分的基準;即我們要認定某一規範爲法,是因爲他們符合承認規則所定的條件。哈特認為:「最終極的『承認規則』」的存在只能是一個『事實問題』,即接受,就是社會全體成員,包括私人、法官、公務員事實上接受某一種規則之正當性、接受其由某人、某機關、經某程式發出的規範具有法律身份、視其有加以遵守的義務並真的加以實踐出來了。也就是說,在一個社會中,其人民就是信仰(並且以行動支持)某種價值或程序具有終極的正當性;因此也認定由其導出的規範體系便的是應被承認且遵守的法」。在此,最關鍵的重點是,最終極的「承認規則」的「有效性」及其「實際上能夠起作用」是不可分的;而它必須「被實際行動不斷支持」才能夠存在的,並持續地成爲整個體制能夠存在的基石。Hart, H. A. L. : (1961) The Concept of Law, Oxford: Clarendon.

[5] 關於凡爾賽條約詳細文件見Anschütz, Gerhard u.a. (Hrsg), Handbuch der Politik, Band 6 3. Aufl. Berlin 1926, S. 291f.

[6]東京國際軍事法庭規定及東京國際軍事法庭的設立,其規定內容與國際軍事法庭規定完全一樣。

[7]根據「凡爾賽條約」,戰後法國軍隊迅速控制了魯爾工業區的重要城市如蓋爾森基興等,德國失去16%的煤產地及半數的鋼鐵工業,並割讓所有的海外殖民地(包括德屬東非、德屬西南非、喀麥隆、多哥蘭以及德屬紐幾內亞)。其次,根據協約國賠償委員會決定,德國共需賠償2260億馬克(約合113億英鎊)且以黃金支付,後減至1320億帝國馬克。1921年賠償金額確定為49.9億英鎊,即1320億馬克,參見前註9。之後雖又經過兩次減免,但賠款加上利息直到2010年,由德意志聯邦共和國支付最後一筆七千萬歐元才算完全還清http://www.thestar.com/news/world/ 2010/09/28/ germany_to_settle_last_world_war_i_debt.html(最後瀏覽日:2013.10.05)。美國提出條約草案內容遠比此寬鬆,但因威爾遜對國會關係處理得極為拙劣,不僅導致其草案無法強力推動,完全由英、法兩國主導,最後美國國會甚至拒絕批准凡爾賽條約,使美國連締約國的身分都不具備。一般咸認這筆沉重的賠償給德國經濟戴上了一副沉重的枷鎖,並間接導致了納粹黨在德國的崛起,即使對此觀點史學界仍有不同意見,但德國人因感於極大的羞辱與憤怒,並快速發動二次大戰則是不爭的史實。

[8]被起訴的納粹組織有:納粹禁衛軍(Nazi Leadership Corps) 秘密警察(the Gestapo/SD Sicherheitsdienst), 保衛梯隊 (the SS/Schutzstaffeln), 衝鋒團(the SA /Sturmabteilungen), 帝國內閣 (Reich Cabinet/Reichsregierung), 以及德意志總司令部及最高指揮部(the German General Staff and High Command). 參見International Military Tribunal, Indictment, Appendix B (Statement of Criminality of Groups and Organizations) in I Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal: Nuremberg , 14 NOV. 1945 - 1 OCT. 1946, (1947), at 27, 80-82. (即紐倫堡起訴書)

[9] International Military Tribunal, Judgment, in I Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal: Nuremberg , 14 NOV. 1945 - 1 OCT. 1946, (1947), at 171, 278. (即紐倫堡判決書)

[10] 這裡面包括:就訴訟程序規定,則主要根據英美刑事訴訟規則,例如容許一造缺席辯論及判決(第一二條)、不採迴避制度(第三條)及嚴格證據法則(第一九條)。法庭組織的結構則是由四個強權(美、英、俄、法)分別指定四個法官及其代理人,檢察機關則同樣由四強分別各指派一個主檢察官。就實體刑法而言,其中除了戰爭犯罪有舊的國際習慣法可遵循之外,像違反人道犯罪及侵略戰爭罪等犯罪構成要件都是第一次使用,而且具有回溯適用的效力,不顧罪刑法定及禁止溯及既往原則等。

[11] Murray C. Bernay當初一定沒想到他終究還是裡子面子都得到了,面子除了戰後美國的正義形象外,隨著時日遷移,紐倫堡和東京審判不管在戰勝國或戰敗國,一般大眾或知識份子,受到肯定的評價越來越多,僅以當今學界將其視為國際人權及轉型正義的典範來看即知。至於得到的裡子雖不是納粹黨徒的人頭及割地賠款,但德、日兩國在二戰後所實質付出的金錢代價絕對是天文數字,而且大多是心甘情願的支付。至於冷戰時期,德、日做為美國最忠實的兩大盟邦,左右鉗制蘇聯的戰略價值,更是無法計算,而且多了兩個堅定而進步的民主國家,對世界文明的貢獻更是無價。