一起釀壺民主釘子酒(下):不要以為台灣有了民主,威權就不會再回來

文:青平台、李奕萱(台大外文系、公民記者)

文:青平台、李奕萱(台大外文系、公民記者)

►一起釀壺民主釘子酒(上):中國有很多不同的面相,那些都是真實的一部份

家儀:不要以為台灣有了民主,威權就不會再回來

家儀來自香港,1989年六四運動時,她才國中,六四的記憶給了她很大的影響,讓她在大學畢業後開始參與社會運動,關心人權。2001年時,她到了台灣,她有一個想像:希望結合台灣與香港民間的民主運動,一起對抗共同的強權。然而那時候卻有一個台灣民主運動前輩告訴她:「我們沒有什麼好交流的,你就那邊買一本書吧,台灣六十年左右的運動跟你們現在的進度差不多吧。」這樣的事件讓家儀感受到了台灣人當時對香港議題的冷漠。

家儀在北京大學讀書時,曾經親眼看過《上訪》所說的上訪村,然而因為自己香港人的敏感身份,看了一眼就離去。不過她在山區教書時,卻看見了中國底層另外的哀歌。在山區,有學生因為吃不飽,蹲下去再站起來就會頭暈;山區,有些路一直都沒蓋起來,問說為什麼無法完成,才知道修路的錢中央撥款,但地方官卻又找當地人收錢,於是當地人就想說,乾脆不修了。

回到教育體系裡面,家儀開始知道自己可能被監控。她說,只要她有一段時間不能看電子信箱,再打開信箱時,就會發現有關政治社會議題的信件都被看過了。家儀開玩笑說:「反正就讓他們看啊,哪有人會在信件裡講秘密,如果你用信件講秘密,那是你的問題,不是他們的問題。」

雖然家儀用輕鬆帶過信件監控的事件,但被監控本身仍然相當令人恐懼。在家儀參加完雨傘革命同年的七一遊行後,從香港回到北大,抵達時已經五點多,原本應該先去找老師報備到校,但因為疲倦而作罷。隔天,遇到老師時,老師竟如流水賬一般數出了她前一天的行程。那時家儀真的確定,自己是被監控的。

「大家都以為不會發生在自己身上。以前的香港人和現在的台灣人有很類似的想法,覺得只要自己什麼都不做,就不會發生任何事情。」然而家儀說,這是不對的,就連在台灣,來自中國的研究員、民間學生都有可能是來監控的人。而香港更是有許多拿Facebook的貼文來作為量刑證據的案例。

家儀演講照片

家儀演講照片

回到中國的現狀,家儀哀傷地說,每一天拘捕、迫害的情況都還在發生,在每一次的運動裡面,犧牲的並不會只有領頭的人,還有太多無名的參與者付出自由、甚至生命的代價。她舉了李旺陽作為例子。李旺陽是中國湖南省六四民運勞工維權人士,因為支持六四民運,他長期受困獄中。出獄後,他接受了六四民運相關的採訪,沒想到在接受訪問不久,他就在家中離奇死亡:腳沒有離地的上吊自殺。

家儀說,現在的中國還有千千萬萬個李旺陽,台灣也曾經有過許多這樣的人,因為有這樣的人,所以才會有現在的民主。最後她語重心長地說,不要以為台灣已經有民主,就不會再有威權。中國發生的事情對台灣或香港的人來說,都有些遙遠,但去了解依然是非常重要的。

小光:你拿自由做什麼?

小光是一個台灣青年,一出生就開始呼吸民主社會的自由空氣,沒有經歷過台灣社會曾經充斥的壓迫與恐懼。她跟中國並沒有什麼大太多關係,最多就是參加過統戰團——也就是校內或民間機構安排,花一萬塊左右就可以到中國看長城、住高級旅館、和北大學生交流的旅行。某種程度上,小光其實跟一般的大家並沒有什麼不同。

小光說,她其實並不全然認為台灣人對公共事務冷漠,然而現狀是:大家可能早上八點進辦公室,然後晚上加班到七、八點才能回家,緊湊生活侷限了人們關心公共事務的時間,面對多到數不完的公共事務,大多人都只能選擇幾個議題關注,也鮮少能直接付出行動。然而小光希望大家重新思考的是,在被壓縮的注意力上,到底還能分配多少去關心中國。小光認為台灣人並不是不關心中國,只是每當提及中國,大家的反應往往都會太過劇烈。

更要緊的是,大多台灣人缺乏對中國真正的認識,尤其對於中國公民社會行動的一塊所知甚少。「在中國,勞工運動還是有人在做,雖然只有被黨控制的工會才能合法存在。性別還是有人在做,雖然有人只是在公車上坐反性騷擾就被逮捕。」小光說,這些中國民間的努力在台灣都沒有被看到的,大家只會看到中國的經濟發展、獨裁政權,但去了解這些民間的力量是非常重要的。目前台灣缺乏對中國的報導與觀點,優良的報導都來只自香港或國外的媒體。

小光承認,她對於中國一件又一件的人權案件也會感到麻木,但這樣的麻木並不會阻止她改變現狀的希望,她說,她其實也很害怕,本身從事科技相關工作的她很清楚中國對於科技的監控,但她還是希望藉由各種努力,讓大家更去了解中國。

小光舉了關懷偏鄉教育的社會企業「Teach for Taiwan」創辦人劉安婷所講過的一句話:「你拿幸運做什麼?」而小光則想問大家:「你拿自由做什麼?」

回到日常社會參與,小光說,其實每個人都可以去做輕度的參與,例如每個禮拜都跟一個超越同溫層的人講話、去一個沒去過的地方並認識當地。這些都是讓自己繼續前進的方法。

小光以台灣青年的身份,希望大家能反思:你拿自由做什麼?

小光以台灣青年的身份,希望大家能反思:你拿自由做什麼?

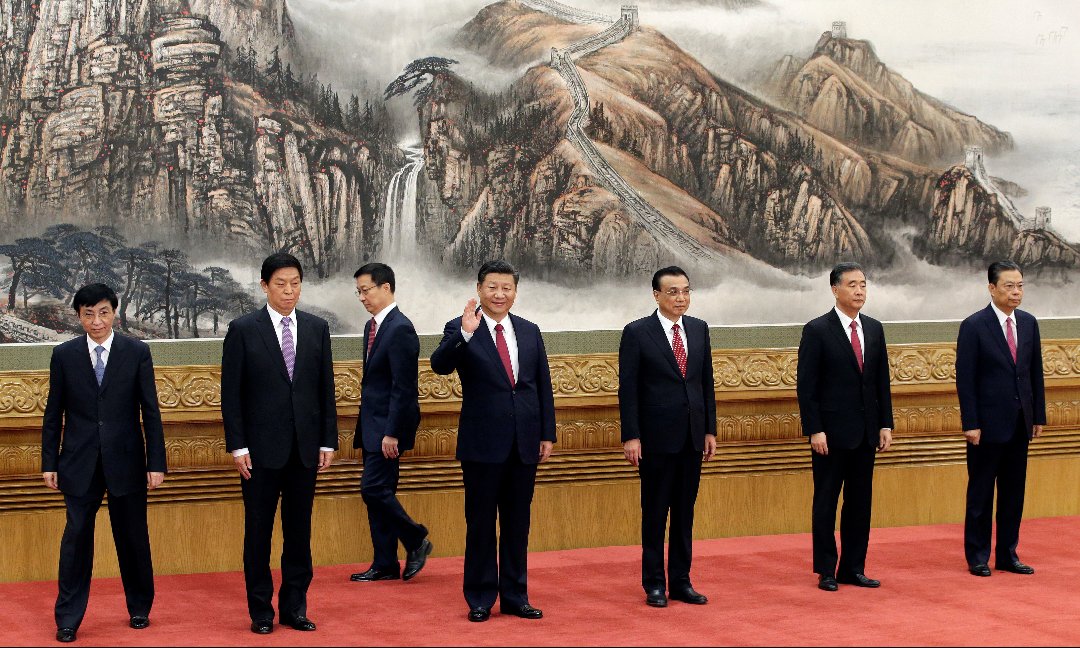

回到中國現況:習近平集權,對公民社會箝制不減反增

吳介民評論十九大後中國政局的發展,表示習近平權力益發集中,同時身兼多項中央領導小組工作,甚至破壞了中共二十年來兩項重要的政治規則:集體領導、隔代指定。首先,在鄧小平執政之後,中國最高領導層中國共產黨中央政治局常務委員會(簡稱常委)內,委員們通常有一定的勢力平衡與分工,採取「集體領導」制度。然而,習近平目前在統治權能上一人獨大,掌控人事權,常委裡面大多都是習近平心腹。

其二,則是同樣由鄧小平開始的「隔代指定」潛規則,意旨由前一任領導人指定現任領導人的接班人,例如鄧小平欽點胡錦濤、江澤民黨內指定習近平。然而在今年,由胡錦濤和江澤民勢力角力選出的第六代接班人:孫政才和胡春華卻分別因為被開除黨籍和自動退出,均沒有進入常委。吳介民認為,中國未來很大的問題就在於政治繼承,黨內問題連動國家機器,將可能造成政治勢力的崩潰和混亂。

對中國未來發展的觀察與推測,吳介民也指出,政府將會加強對公民社會的箝制。在中國不同歷史階段,都有不同的社會壓制方法。在毛澤東時期,大多會動員老百姓對老百姓進行社會鎮壓。在鄧小平執政後,這樣的動員政治已經不太使用,改成制度化的國家監控和鎮壓。近年來情況又逐漸改變,在改革開放開始的二、三十年,公民社會雖然會受到壓制,但仍有喘息空間,不過這幾年來,公民組織、維權律師和網路異議人士都陸續遭到清洗,不僅沒有鬆綁跡象,反而加緊控制。

然而弔詭的是,中國目前已經不是共產社會,也不是社會主義國家。吳介民說,中國目前資本主義發展猖獗,市場日益蓬勃發展,民間自發的力量逐漸強壯,造成不一樣的壓力。之前中國熱門手遊「王者榮耀」,便被黨中央指責其內容和角色設定可能違反中共鼓吹的歷史認識。

最後,吳介民引用了美國的中國研究學者林培瑞(Perry Link)對中國的譬喻:「吊燈裡的巨蟒」,指出中國雖然已經較無威嚇行動,卻仍不斷以各種形式進行言論緊縮,讓人民自我審查、自我監控。中國目前禁止黨國體系要員和公民社會妄議中央,同時又鼓吹中華民族的復興。吳介民批評,這樣由國家鼓吹的民族主義夢想,就像是一種迷幻藥,很可能造成反噬。

台灣與香港的民主之路

重新回到台灣,吳介民認為無論中國對付李明哲宛如作秀的審判、或是香港接連對社會運動人士的判決都值得注意。他特別提到五年前,法輪功成員、智研科技總經理鍾鼎邦在中國被捕,情況類似李明哲,然而那次事件在台灣國內迴響極大,高達二十萬人連署、舉行凱道集會、還有多次立委記者會,再加上國外的關注,最終鍾鼎邦順利歸國。鍾鼎邦事件和這次李明哲事件相比的差異,值得深究。

吳介民談起台港關係,表示,中國一直很怕台灣和香港獨立勢力合流,知道對手害怕什麼,就應該可以考慮往那個方向前進。他也勉勵大家不要被既有的模式僵化,可以多發揮創意,思考雙方可以共同進行什麼、如何彼此提攜。

順著吳介民提到的台港合作,家儀將畫面拉回了香港,提到雨傘革命時政府施放催淚彈、威嚇向群眾開槍,種種都顯現了箝制的力度。在十九大之後,香港甚至將〈國歌法〉列入《基本法》,宛如回到台灣以前在電影院要起立聽國歌的時代。

家儀說,當初沒有人會想到,六四這樣大拘捕的情況會在香港發生,然而香港越來越多人被抓已是現實。家儀將香港與中國關係的脈絡攤開:1984《中英聯合聲明》後,大量中國勢力開始滲透香港,90年代政治、經濟的角落都有其勢力,1997年後滲透的勢力開始浮上檯面,2003年的七一遊行已有翻盤的趨勢。在那之後,中國一方面以法治方法打擊公民組織,另外也利用流氓組織NGO,讓群眾壓制群眾。

家儀語重心長地提到,在中國迫害法輪功時,許多不是法輪功的人認為自己不會被波及,因此也不出面聲援。然而,這樣的壓迫卻逐漸波及香港一般民眾。她認為,活在自由的人,就有責任和使命去幫助爭取自由的人們,去抗衡世界的專制政權。「我還是一個活在自由世界的人,我有良知,所以我願意和沒有自由的戰友一起努力。」家儀說。「恐懼沒有問題,我們都是人,我們都經過恐懼,才能開始面對恐懼,但我們不能因為恐懼而不行動,因為共產黨最喜歡的就是恐懼。」

與家儀所談異曲同工,小光提出了德國牧師馬丁・尼莫拉(Martin Niemoller)的禱詞作為收尾:

起初他們(德國納粹黨)追殺共產主義者, 因為我不是共產主義者,我不說話; 接著他們追殺猶太人, 因為我不是猶太人,我不說話;後來他們追殺工會成員, 因為我不是工會成員,我繼續不說話; 此後他們追殺天主教徒, 因為我不是天主教徒,我還是不說話; 最後,他們奔向我來, 再也沒有人站起來為我說話了。

小光說,以後中國仍會像是拿著槍、指著頭一般威嚇台灣,而未來到底會發生什麼事,沒有人會知道。而大家唯一能做的,就是去行動。她用自己的座右銘鼓勵大家:「不要問為什麼沒有人做這個,因為你就是沒有人,沒有人是萬能的。」