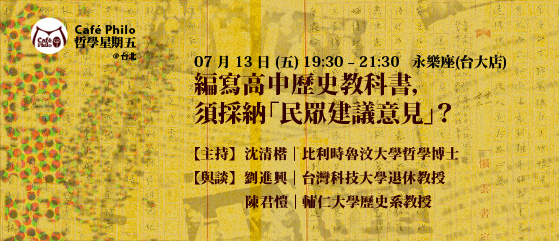

CP 哲五@台北 -編寫高中歷史教科書,須採納「民眾建議意見」?

歷史教育不僅關乎如何理解「過去」,到底發生甚麼事,其中的「歷史解釋」更是不同政治意識形態相互競爭的場域,並延伸政治神話的形塑。如果我們不流於相對論,歷史的真相或客觀性可能嗎?

2012年5月教育部召開高中歷史教科書審定會議時,研商內容時,有「民眾建議意見」被當作會議附件,並請編寫教科書的廠商放進內容中。這個消息一被揭露後,引發了一連串的爭論。首先,「民眾建議意見」從哪裡來的?誰是「民眾」?如果民眾與專家學者之間意見一旦衝突,聽誰的? 接著,在台灣爭論不休的「去中國化v.s.去台灣化」(包括中立化)的脈絡下,這個「民眾意見」被質疑是「去台灣化」,凸顯了歷史教育難以迴避的政治問題;另外,教科書審定委員會理應由歷史學者或高中歷史教師組成,此次卻有台大政治系教授張亞中以非歷史專業被延聘進委員會中,令人質疑的是,教育部的延聘張亞中教授,是否經過一種合理、透明的機制? 還是有更強的政治意涵在其中呢? 我們還要繼續主張「政治歸政治、歷史歸歷史」?

歷史教育不僅關乎如何理解「過去」,到底發生甚麼事,其中的「歷史解釋」更是不同政治意識形態相互競爭的場域,並延伸政治神話的形塑。如果我們不流於相對論,歷史的真相或客觀性可能嗎?舉例而言,「民眾建議意見」重新讓我們思考,面對1895-1945的台灣,要定位為「日治還是日據」時期、面對「中華人民共和國」(PRC) 該稱呼它「中國還是大陸」?

作為「民眾」,如果我們也提出「民眾建議意見」會被採納嗎? 目前高中歷史教科書預計於今年七月中完成審定,本周我們很高興邀請到『「我是民眾,我反對竄改歷史」搶救歷史教科書連署活動』的發起人:前台灣科技大學劉進興教授、輔大歷史系陳君愷教授,來到「哲學星期五」和大家一起公開討論,提供另一種「民眾建議意見」 。也同時為我們爬梳歷史與政治間錯綜複雜的關係,以及後續的發展。

活動資訊:

[table id=33 /]

【交通資訊】

捷運公館站、近台電大樓旁的巷子

關於哲學星期五:

哲 學星期五並非演講活動,而是一個對談與互動的活動。活動分四個階段,第一個階段約 50分鐘,由主持人準備一些標準問題與當周的與談人對談。所謂的標準問題就是主持人設想大家會感到興趣的基本問題。第二個階段是由現場的朋友和與談人對 談,大約 40 分鐘到一個小時。第三個階段是與談人的分享時間,通常與談人會介紹他最近感興趣的議題或是活動,大約 15 分鐘左右。第四個階段則是交誼與自由對談的時間。來參與的人常常討論到深夜還欲罷不能….