破解台電完美騙局─核四停建,不會缺電!

本報告分成四大部分:第一部分闡述台灣目前發電產能過剩的事實以及閒置成本究竟有多大;第二和第三部分分析造成發電產能過剩的兩項最主要原因:對未來電力需求過度高估(過度高估有其政治動機)、法定備用容量率訂得太高;第四部分提出未來的改革主張。

本文由立委鄭麗君國會辦公室提供

壹、前言:什麼是備用容量、備用容量率?

用最簡單的話來說,電力備用容量就是用電尖峰時期「剩餘多出的發電能力」,或閒置機組的發電能力,其目的是為了確保供電的正常穩定。

以一般人較容易理解的工廠運作來說,一家工廠通常會提前在幾年前開始預估每年生產線最忙時所需要的機器設備數量,之後再進行採購。同樣的,台電也會根據每年用電尖峰量的成長預估,提前幾年來進行電源開發的規劃(蓋電廠需要一段時間)。

然而,如同工廠一樣,每年或每月的產品接單量都不是固定的,台電蓋好的電廠或發電設備,也會因為每年尖峰用電需求的變動而產生一部分機器設備閒置沒有使用的情況。尖峰時期沒有用到、多餘閒置的機器設備產能就是所謂的備用容量。

例如,在工廠今年的接單高峰時期,所有生產機器設備扣掉保養、維修中的機器數量,還有100台可供正常使用(每一台機器假設每小時可生產10個成品)。但工廠最多的接單量卻只需運轉80台機器就足以供應生產所需,那麼多出來的20台機器的產能(20台X 10個成品),就是所謂的備用容量。

因此,電力備用容量的正式定義是,將台電現行系統總裝置容量,扣除機組歲修、廠內用電、線路損失與夏季最高尖峰用電,其剩餘部分就是備用容量。計算公式如下:

|

而「備用容量率」是指,備用容量占每年用電量尖峰的比率,也就是備用容量占系統小時尖峰負載的比率。以上述工廠的例子來說,就是「閒置機器之產能」占「供應訂單所需機器之產能」的比率,也就是: (20台X 10個成品)/(80台X 10個成品)X100%=25%。

備用容量率的計算公式如下:

|

為了避免發電機組故障時可能產生的停電情況,各國通常會設定一定程度的備用容量率標準,保留一定程度的預備電力,只不過各國並沒有一致的標準,而是視各國實際情況而定。因此,備用容量率的指標經常也被作為未來電源開發、是否新蓋電廠或增設發電機組的重要參考。

貮、現況及問題:台灣發電產能閒置的情況有多嚴重?

一、備用容量率目標訂得太高,會造成投資浪費!

不過,備用容量雖然是為了維持供電的穩定性,但是如果備用容量太高,也就是有很多電廠閒置不用,如此一來就形成投資浪費。蓋一座電廠通常得花數百至數千億元,如果當初在規劃電源開發方案時,將備用容量率目標訂得太高,就會造成過度投資的錯誤決策。

從計算公式來看,影響備用容量或備用容量率的兩個因素,除了電廠的發電能力之外,也受到每年尖峰用電量波動的影響。換句話說,即使在沒有減少發電能力的情況下,如果當年度尖峰用電需求減少,則實際的備用容量率就會往上升。

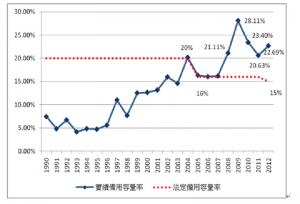

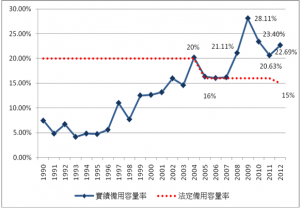

台灣早期的備用容量率訂在20%~25%的高標,結果造成很多發電設備閒置浪費。2006年謝長廷擔任行政院長時,指示調降為16%。不過,即使調降為16%,近幾年的實際備用容量率仍然高過16%,連年大幅超標。自2008年以來實際的備用容量率往往超過法定標準甚多;2008年達21.11%,2009年28.11%,2010年23.4%,2011年20.63%,2012年預估為22.69%(下圖)。因此,今年6月經濟部召開「油電經營改善小組」會議決議,將備用容量率再調降為15%。

二、備用容量率超標的代價很嚇人!

若以台電自己的預估,備用容量率每增加1%的投資成本大約是100億元(含電廠和輸電設備的投資),那麼,馬總統執政五年來,實際備用容量率(發電機組閒置)屢屢超標;以其中最高值2009年的28.1%來計算,遠超過法定標準(16%)12.1%,換算閒置成本,高達1,200多億[1],幾乎等於5歲幼兒到大學所有學生一年學雜費的總和!(全國從5歲幼兒到大學所有學生的學雜費加起來一年也不過大概1,300多億元左右)倘若電源開發預測及管理得當,這筆沒有必要支出的經費幾乎可以讓一年全國5歲幼兒到大學畢業全部免繳學雜費,可使442萬多人[2]受惠。

當然,台電一定會說,2009年是因為景氣不好、用電需求減少而導致備用容量率超標,但誠如本報告前面所提到的,2010年、2011年都是呈現用電量成長的情況,備用容量率還是超標了。如果以這兩年超標的備用容量來當計算基準的話,那麼實績值與法定值的差距,2010年為7.4%,2011年為4.6%;換句話說,這兩年在用電量繼續成長的情況下,仍然有高達460億~740億的閒置成本。姑且拿最少的460多億來作等值換算,這筆錢:

• 可以讓去年出生的嬰兒[3],每胎補助23萬多元;

• 比十二年國教每年預算[4]還要多100億;

• 等於將近三年(2.8年)的文化部預算[5];

• 全國每人發近2,000元紅包[6];

• 可以買下2.6家壹傳媒[7]。

三、為什麼近幾年實際備用容量率會不斷超標呢?

從供給和需求關係來看,備用容量率上升其實就是「供過於求」的現象。那麼,為什麼會產生尖峰發電產能供過於求呢?原因不外乎兩個,第一是實際用電需求不如先前的預估,導致有較多的備用容量、發電產能閒置;第二是實際用電需求符合先前預估成長,但電廠卻蓋得太多,當初投資誤判,以致於發電產能閒置過多。

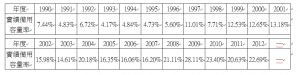

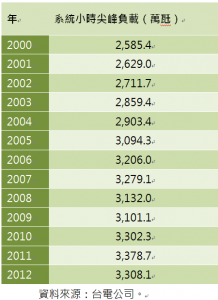

依照能源局和台電的說法,近幾年的實際備用容量率之所以超過法定標準過高,主要是由於實際用電需求減少所導致,也就是前述的第一項原因。但是,當我們細究尖峰負載的數據資料,卻可以發現事實並不完全如此。能源局和台電的說法是依據2008、2009兩年尖峰用電需求減少的情況,但是2010、2011年的尖峰用電卻是不減反升,而且這兩年的尖峰負載也都高於以往歷年水準(下表)。這顯示實際備用容量率大幅超標的原因,並不全然是因為用電需求減少,反而較可能是台電當初對電力需求預估與電源開發規劃不當,造成過度投資的錯誤決策。

本報告以下將指出,造成台灣電力投資過剩的第一步錯誤是台電對未來電力需求嚴重高估,而高估的背後原因是出於政治動機,第二步錯誤則是法定備用容量率訂得太高;用嚴重高估的未來電力需求和過高的法定備用容量率,作為台灣電廠投資開發計畫的兩項依據,錯上加錯,因此造就了台灣電力投資過剩的現況。

叁、造成電力投資過剩的第一步錯誤:台電對未來電力需求的政治性預估

為什麼說近年實際備用容量率超標的原因,較可能是台電當初對電力需求預估與電源開發規劃不當,造成過度投資的錯誤決策呢?關鍵就在台電對未來電力需求的預估!

台電對於蓋電廠的決策程序是,先推估未來用電需求和每年夏季的用電尖峰負載值,再根據法定備用容量率的標準,推估未來要增加多少系統發電能力,也就是要蓋多少新的電廠,蓋哪些類型的電廠?因此,對於夏季用電尖峰需求的未來成長預估值,就會決定台電下一步要進行多少的電廠投資開發計畫。換句話說,電力需求預估會決定未來的電力投資計畫。

不過鮮為人知的是,台電對於未來電力需求的推估,其實是很政治的!為何如此說呢?原因有二:

第一個是因為台灣整體的電力需求預估缺乏公正第三人參與的機制,也就是與台電「球員兼裁判」有關。長久以來,我們國家對於電力的需求預估都是由台電一手包辦,被人批評是「球員兼裁判」。原本在2004年能源主管機關經濟部能源局成立之後,行政院有意撥亂反正,指示改由能源局依職責辦理未來電力需求預估和電源開發規劃,但是實際運作上,能源局每年仍是拿一筆預算委託台電進行電力需求預估,兜了一大圈之後,最後還是由台電自己來做,球員兼裁判的多年沈痾依然如舊。監察院在今年的「備用容量率」調查報告中(第十一頁)也發現這個問題,但只是輕輕帶到,委婉勸告「能源局不應該只委託台電評估未來電力需求,也應該委由第三公正機關參與執行或協同審查,以免預測失準。」電力預估由台電球員兼裁判,缺乏第三方公正評估,等於台電一家說了算,台電說電廠應該蓋多少,國家就出預算蓋多少,國家整體電源開發計畫和預算完完全全被台電公司一方把持。

第二的原因是,每當核四成為政治議程上的熱點時,台電對未來電力需求的預估值就會大幅暴衝。電力需求預估和電源開發既然是由台電一方說了算,那麼國家整體利益就不免摻雜了台電自己的公司利益,甚至產生「以私害公」、「以公利包裝私利」的爭議。事實上,過去每當有人提出台電電廠投資過多、蓋太多的質疑時,台電必定會端出「未來用電是成長、吃緊的,如果不蓋那麼多電廠,國家就會有限電、停電危機」等標準答案來捍衛。但是,台電這套「有所本」的說法,究竟是本於國家利益、本於專業,或者是本位利益在作祟呢?

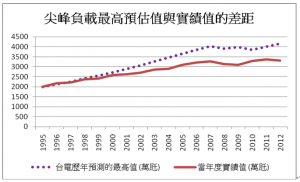

讓我們檢視一下台電歷年所做的未來電力需求預估報告。台電每年都會對未來十到二十年左右的電力需求成長進行推估;我們比較歷次對同一年的推估結果,取其中的最高推估值可以發現:最高推估值與實際尖峰負載值的誤差,在1999年之後不斷大幅擴大;誤差值甚至相當於2~3座核四廠的裝置容量(下圖&表)。換句話說,台電用這個暴衝、高估的電力需求值來做電廠開發規劃,毋怪乎近年會產生發電產能閒置過多、實際備用容量率大幅超標的情況,

如果電廠過度投資的錯誤決策,是因為單純的需求預估失準等技術性問題也就罷了,但是招人非議的是,對於電力需求推估的暴衝,似乎是台電刻意的!對照一下出現推估值暴衝的研究報告年份,可以發現集中在1997~2000年歷年、2004年(下表)。那麼,為何預估值暴衝會集中在這些年份所做的報告中呢?

|

年 |

尖峰負載值預估:台電歷次預測中的最高值 |

尖峰負載實績值 |

預測最高值與實績值的差距 |

||

|

萬瓩 |

哪一年做出的預測? |

萬瓩 |

萬瓩 |

相當多少座核四裝置容量 (275萬瓩) |

|

|

1995 |

1,994.3 |

1991年 |

1,993.0 |

1.3 |

0.00座 |

|

1996 |

2,122.8 |

1991年 |

2,176.2 |

-53.4 |

-0.19座 |

|

1997 |

2,255.4 |

1991年 |

2,223.7 |

31.7 |

0.12座 |

|

1998 |

2,421.0 |

1997年 |

2,383.0 |

38.0 |

0.14座 |

|

1999 |

2,559.0 |

1997年 |

2,420.6 |

138.4 |

0.50座 |

|

2000 |

2,708.8 |

1998年 |

2,585.4 |

123.4 |

0.45座 |

|

2001 |

2,892.6 |

1998年 |

2,629.0 |

263.6 |

0.96座 |

|

2002 |

3,069.7 |

1998年 |

2,711.7 |

358.0 |

1.30座 |

|

2003 |

3,257.7 |

1998年 |

2,859.4 |

398.3 |

1.45座 |

|

2004 |

3,452.0 |

1998年 |

2,903.4 |

548.6 |

1.99座 |

|

2005 |

3,648.0 |

1998年 |

3,094.3 |

553.7 |

2.01座 |

|

2006 |

3,842.7 |

1998年 |

3,206.0 |

636.7 |

2.32座 |

|

2007 |

4,031.6 |

1998年 |

3,279.1 |

752.5 |

2.74座 |

|

2008 |

3,917.4 |

1999年 |

3,132.0 |

785.4 |

2.86座 |

|

2009 |

3,983.4 |

2000年 |

3,101.1 |

882.3 |

3.21座 |

|

2010 |

3,842.5 |

2004年 |

3,302.3 |

540.2 |

1.96座 |

|

2011 |

4,003.7 |

2004年 |

3,378.7 |

625.0 |

2.27座 |

|

2012 |

4,167.2 |

2004年 |

3,308.1 |

859.1 |

3.12座 |

資料來源:台電歷年《長期電源開發方案》及相關公開資料。

如果對照一下核四事件的政治大事紀就不難發現,每當核四成為政治議程上的熱點時,台電對未來電力需求的預估值就會暴衝。核四抗爭在1990年代中期之後逐漸加溫,1996年民進黨在立法院提出核四停建案,引起朝野攻防,最後國民黨雖覆議成功,但核四卻自此開始成為全國級政治議程的熱點。包括原能會原本預計要在1998年核發核四廠的建照,也因政治因素,延後至1999年3月才核發;2000年行政院宣布核四停建;2003年陳總統宣布將於2004年舉行核四公投(後來因朝野政治攻防而未能舉行);2004年9月2日經濟部同意台電提出核四工程追加近200億預算(為核四第一次追加預算)。

|

台電在1997年之後所做的電力需求推估,在上述核四成為政治熱點的各個時期,預估值都暴衝超標,而且所做的預估值與實際值的誤差越來越大、越來越離譜。由此可以看出,台電為了捍衛自己的利益,每當外界質疑電力夠用、核四不需興建時,台電就會做出暴衝、離譜的電力需求預估,並據此指稱「核四若不蓋,未來會缺電!」台電應該為其「用公利包裝私利」、「以專業外衣包裝政治目的」的心態,開誠布公向全民道歉,並立即停建核四。

肆、造成電力投資過剩的第二步錯誤:法定備用容量率訂得太高

一、訂定「合理」備用容量率的兩大考量:供電穩定VS.投資效益

因此,訂定合理的備用容量率,才能同時兼顧供電穩定與投資效益。但是問題來了,什麼才是「合理」的備用容量率?應如何評估呢?備用容量率訂得太低,就有可能產生供電不穩的問題,但是訂得太高,則又會產生過度投資、蓋太多電廠的浪費情況。換句話說,備用容量及備用容量率的訂定,往往是「供電穩定 VS. 過度投資」兩者之間的權衡。

二、 何謂「合理」的備用容量率?台電說法變變變!

面對近來外界對於備用容量率偏高的抨擊,台電經常援引國際比較的例子,指稱台灣目前的法定備用容量率15%是合理水準[8]。然而,對於什麼是「合理」的備用容量率,事實上台電自己的說法,前後也並不一致。

根據監察院2012年「備用容量率」的調查報告資料,1990年代以來,台電對於「合理」的備用容量率說法一再轉變,最低為13%,最高為20%(下表)。以備用容量率增加1%的投資成本100億元來看,最高(20%)與最低(13%)兩者所影響的投資成本差距就達到700億元。由此可見,台電對於「合理的備用容量率」,並沒有一致而持恆的說法。

|

年代 |

台電對合理之備用容量率的看法 |

| 1993年,台電「長期電源開發方案」。 | 以每年1天缺電機率之標準,建議將備用容量率訂在15%~20%之間。 |

| 1997年,台電重新檢討國內電力規劃準則時之評估。 | 供電可靠度每年0.5天缺電機率,合理備用容量率訂為15%~20%之間。 |

| 2002年,台電「系統最適供電可靠度與合理備用容量率之研究完成報告」。 | 供電可靠度每年0.5天缺電機率,合理備用容量率訂為14%~17%之間。 |

| 2005年,台電「供電可靠度與系統備用容量率之分析」。 | 以目前電源系統規模而言,13%~15%之備用容量率已可滿足發電端可靠度999(99.9%,每年0.365天缺電機率)之要求,請考量將合理備用容量率訂為13%~15%。 |

| 2010年,台電「台電系統規模之合理備用容量率」研究報告。 | 當系統尖峰負載成長達4,600萬瓩時,考量新建電廠工程之不確定性,備用容量率仍需維持在15%。 |

資料來源:根據監察院2012年「備用容量率」調查報告整理而得。

三、 噓!台電不能說的秘密:備用容量率10%,缺電量是0!

事實上,根據監察院今年「備用容量率」調查報告(第六頁)引述台電向能源局提出的公文:「(民國) 94年9月16日臺電公司函經濟部能源局略以:『鑑於(民國) 86年以來系統實績備用容量率高於10%時,缺電量皆可保持為零,……。』」雖然這句話是針對「實際」備用容量率而言,但卻也透露一個重要訊息,也就是「當備用容量率為10%以上時,自1997年迄今近16年來,缺電量皆可保持為零。」

對照每年發生缺電的情況也可發現,自1997年以來供電情況已趨於穩定,其中只有1999年因921地震、2002年因發電燃料液化天然氣安全存量不足而發生限電情況;也就是說,近15年來並沒有因發電系統不足而產生限電的情形(下表)。而在這段期間當中,1998年的實際備用容量率還出現低於10%的情況(下圖),也都沒發生過限電;因此也可以再度證明,法定備用容量率訂為10%,未來不會缺電,也不會限電!

台 電 近 年 限 電 次 數

|

年度 |

1990 |

1991 |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

|

次數 |

3 |

14 |

2 |

4 |

16 |

3 |

1 |

0 |

0 |

22 |

0 |

|

年度 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

|

次數 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

台電無意間透露出「備用容量率10%,缺電量是0」的「不能說的秘密」,也與民間專家學者的看法不謀而合。台北大學經濟系王塗發教授曾指出,「以台灣電力系統中3個最大的獨立機組的裝置容量占全系統的比重(不到9%)作為「合理備用容量率」(假設一部機組發生意外而出狀況的機率為萬分之一,則3部機組同時出狀況的機率為兆分之一,趨近於零),則10%的備用容量率已是綽綽有餘,超過10%將造成電力投資的資源浪費。」[9]

伍、四大改革主張

一、要求台電道歉,並停建核四。

過去出於政治目的而嚴重高估電力需求,導致電廠投資決策錯誤,台電應向全民公開道歉,並立即停建核四。

二、追究刻意高估電力需求的責任,並納入績效考核制度。

主管機關應對過去電力需求嚴重高估及電廠過度開發究責,同時為了避免台電公司再度以政治目的高估電力需求,並因而導致電廠的過度投資開發,我們主張應將電力預估與開發的準確度,未來也應將電力預估與開發的準確度,納入台電績效考核制度,追溯相關人員的獎勵與懲處,以遏止錯誤的投資決策再發生。

為確保預估值與實績值的誤差保持在一定水準,我們認為可以10%~15%作為每年「實際」備用容量率的區間水準,作為台電公司電力開發管理績效的課責指標,並以追溯考核方式,給予相關人員獎勵或懲處。當實際備用容量率越接近10%時,則給予較大的獎勵,反之,若實績超過15%,則給予懲處。

設定每年以10%~15%區間水準的管理標準,理由如下:

第一,10%的「法定」備用容量率是一個確保不缺電的最低標準,但為了避免像近幾年「實際」備用容量率因過去電力預估失準而產生大幅超標的情況,必須同步設定一個「實際」備用容量率的上限。依台電自己的說法,當備用容量率超過15%時,就會發生產能閒置的情況。[10]依此,可以15%作為「實際」備用容量率的上限。要求台電必須做到每年的「實際」備用容量率不得超過15%、不得低於10%。

第二,這種設定區間水準的備用容量率管理方式,也是過去台電2005年以前習以採用的模式。本報告依照台電的數據、說法、過去做法等據以提出的政策建議,應屬可行之道,台電及政府應予考慮採納。

三、公正第三方參與電力需求預估與電廠開發規劃。

為避免國家電力需求預估與電廠開發規劃被台電公司單方把持,能源局應讓公正第三方參與電力需求預估,並立即全面重新檢討現有電源開發計畫。

四、法定備用容量率降為10%。

我們主張,法定備用容量率應以不缺電的10%作為基準。如此預估可節省的投資成本,以過去五年來每年實際超標的備用容量率來估算(不考量2009年的異常表現情況),如果當初的電力需求預估及電源開發規劃得宜,使每年實際備用容量率接近法定10%標準的話,預估將可省下1,300億元左右的電源開發成本[11]。這筆省下來的電廠投資經費,可以讓全國922萬納稅義務人,每人荷包少繳約14,000元的稅。

[1] 2008~2012年,各年度備用容量率高於法定目標值的差距:

2008年:5.1 % (=21.1% - 16%)

2009年:12.1 % (=28.1% - 16%)

2010年:7.4 % (=23.4% - 16%)

2011年:4.6 % (=20.6% - 16%)

2012年(預估):7.7 % (=22.7% - 15%)

台北大學經濟系王塗發教授曾表示,台電說增加一個百分點的備用容量率,就要增加一百億元的負擔。這其實是非常保守的估計。如以核四廠的建廠預算超過三千億元,增加系統供電能力約6%來計算,每增加一個百分點的備用容量率,就要增加超過五百億元的負擔(這還只是建廠費用而已)。規劃的「合理備用容量率」目標值,若由16%調整為8~10%,則至少可節省浪費的投資四千億元以上。

[2] (1) 2011年度,五歲幼兒免學費受益人數達19.3萬人,國小學生145.7萬人,國中學生87.3萬人,高中學生40.2萬人,高職學生36.6萬人,五專學生8.8萬人,二專1.3萬人,二技4.5萬人,大學98.7萬人,合計約442.4萬人。

(2) 國中小學費免納(依據國民教育法第5條規定),雜費部分,公立國小免納,公立國中則由行政院編列預算全額補助(一年預算約17~18億元)。

[3] 2011年嬰兒出生人數為196,627人

[4] 教育部表示,十二年國教,2013年準備編列預算288億多元,2014年實施首年預估需339億多元、2015年368億多、2016年要360億多元。

[5] 2013年文化部預算為163.45億元。

[6] 至2012年10月底,全國總人口23,293,593人。

[7] 據報載,國內企業人士有意與新加坡私募基金合作,出價175億元,買下壹傳媒在台所有業務,包括台灣蘋果日報、壹週刊、爽報及壹電視。

[8] 參考台電公司「台灣備用容量率為合理水準 與國外相比並未偏高」新聞稿(2012.03.27)說明。

[9] 王塗發教授,〈台灣實現非核家園之道〉,2012年9月2日。

[10] 按監察院調查報告(第六頁)引述「同年月(2005年9月)21日臺電公司董事長黃營杉箋陳經濟部部長何美玥略以:『備用容量率超過15%時,發電機組已有許多待機與閒置情形。』」

[11] 若以10%法定備用容量率來推算,2008~2012年,各年度備用容量率高於法定目標值的差距:

2008年:11.1 % (=21.1% - 10%) = 可節省1,110億元

2009年:18.1 % (=28.1% - 10%) = 可節省1,810億元

2010年:13.4 % (=23.4% - 10%) = 可節省1,310億元

2011年:10.6 % (=20.6% - 10%) = 可節省1,060億元

2012年(預估):12.7 % (=22.7% - 10%) = 可節省1,270億元

本文由立委鄭麗君國會辦公室提供